クライミングで使う筋肉はこれだ!

どの筋肉がクライミングでストレスを受けるかは、あまり知られていないようだ。 しかし、トレーニングやケガの予防のためには、そのような知識を得ることが重要です。 クライミングに関連する筋肉の強さに加えて、いわゆる拮抗筋(相手)を強化することもほぼ同様に重要だからです。

A contribution by Christoph Völker from target10a.com

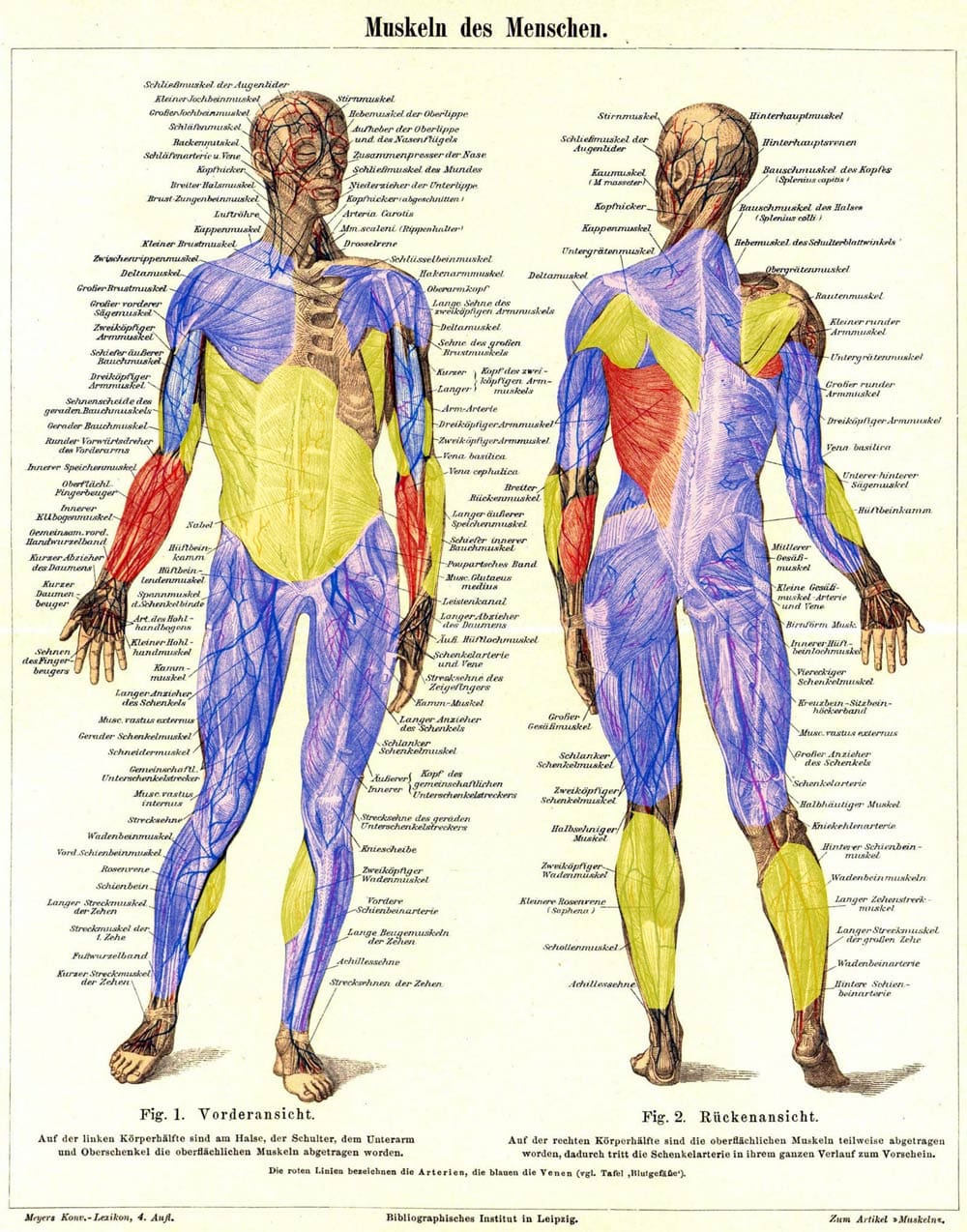

A most all of the body’s skeletal muscles are used when climbing – but enormous ones Differences in intensity.Target10 の Christoph Völker がクライミング中にどの筋肉がストレスを受けるかを示している。

The muscles marked in the figure is divided into three categories in the following description.

一次筋骨格

登山の重要な要素を改善しようと思ったら、まず一次筋骨格から始めなければならない

Finger flexor muscles of the forearm

指屈筋には「十分に強い」は存在しない!

指屈筋は、「十分に強い」。 この最も重要な筋肉は、質量的にはさほどでもない。 しかし、最大限のパワーを常に開発することは、すべての野心的なクライマーが求めるべきことである。 他の筋肉群に比べて持つ必要のない筋肉増加による逆効果の体重増加の恐れ

しかし、これらの筋肉の力だけでは、どんなグリップでも長時間は保持できないのです。 足のテクニックや体重のほかに、指のバイオメカニクスも大きな役割を果たします。 したがって、同じように上手なクライマーでも、持ち手の良し悪しが違っていても不思議ではありません。

- 長指屈筋(Flexor pollicis longus)

- 深指屈筋(Flexor digitorum profundus)

- 浅指屈筋(Flexor digitorum superficialis)

等々。

代表的なトレーニング:指板にぶら下がる

登山時の使用:すべてのハンドルを持つ(クラックもだがコートのハンドルはダメ)

広背筋と大円筋

広背筋と大円筋はチンアップと似たすべての動作で主な働きをしている。 つまり腕で体を引き上げる。 大円筋は、腕がまだほとんど伸びていない動作の始めに特に負荷がかかる。 また、広背筋も非常に大きな筋肉です。

- 広背筋(広背筋)

- 大円筋(大円筋)

代表的トレーニング:懸垂

登山時に使用する。 上に伸ばした腕を体の方に引っ張るとき

Secondary musculature

2つ目のカテゴリーは、相乗安定筋群と呼ばれることが多い副筋群である。 この筋群は次の部位を含む。

Biceps Curl

肘屈筋は、登山時にすべてのKlimmbewegungenで使う広背筋と同様のものである。 しかし、広背筋に比べると、その働きは小さい。 登山時に外側に回した手は、上腕二頭筋は上腕筋と上腕二頭筋と主張することが少ない。 上腕筋は上腕二頭筋の下にあり、体脂肪がほとんどついていないため、上腕二頭筋と上腕三頭筋の間の上腕側に少し見える程度である。

- 肘屈筋-上腕二頭筋(Biceps brachii)

- 上腕筋(Brachialis)

- 上腕筋(Musculus brachioradialis)

代表的トレーニング:引き上げ

登山の際に使用する。 上に伸ばした腕を体の方に引っ張るとき

肩背部、ローテーターカフ、背中の筋肉

これらの筋肉も広背筋の補助として、すべての懸垂動作に非常に重要である。 肩甲骨を安定させ、上腕を体に引きつけるのに役立ちます。 このとき興味深いのは、肩甲下筋です。 肩関節の最強の内旋筋として、これもいわゆるクライミングランジに大きく貢献しうる。

僧帽筋は比較的大きな筋肉で、機能的には三つの明確な部分(上、中、下)に分かれている。 Klimmbewegungenでは、僧帽筋の下部のみに大きなストレスがかかります。

- 後部三角筋(Deltoid muscle)

- 下骨筋(Musculus infraspinatus)

- 小円筋(Musculus teres minor)

- 肩甲下筋(Subscapularis muscle)

- 僧帽筋(Trapezius muscle)

代表的トレーニング運動です。 pull-up

登山時に使用する。 上に伸ばした腕が体の方に引っ張られるたびに

全腹筋

登山時に多く挙げられる体の緊張には、腹筋が不可欠である。 急峻な地形であればあるほど、体の緊張は重要になる。

- 腹筋直筋(腹直筋)

- 外腹斜筋(外腹斜筋)

- 内腹斜筋(外腹斜筋)

- 内腹斜筋(外腹斜筋 1552>

- 腹横筋(Musculus transversus abdominis)

- 前鋸歯筋(Musculus serratus anterior)

代表的なトレーニング運動です。 Hangwaage (How you do the Training slope scale, we show you here)

Use when climbing: pedaling in steep terrain (body tension)

calf muscles

確かにふくらはぎ筋肉は、登山パフォーマンスにおいて力特有のボトルネックにはなっていない。 とはいえ、つま先立ちではふくらはぎの筋肉は比較的よく鍛えられます。 ボルダリングよりもさらに縦長のルートを登るときに。 下肢の中では例外的な存在である。

「双頭の子牛筋」とヒラメ筋は、解剖学的な意味では屈筋であり、足を下に曲げるという意味である。 解剖学的体系的な理由から、人間なら誰でも直感でストレッチと呼ぶものを屈曲(plantarflexion)と呼んでいます。

- 2つの頭付きふくらはぎ(腓腹筋)

- 膝の筋肉(ソレウス筋)

- 後脛骨筋(後脛骨筋)

- 足の長指屈筋(長拇指屈筋)

- 足の長指屈筋(長拇指屈筋)

- Long toe flexor (Flexor digitorum longus)

Chest and rhombus muscles

以下の筋肉については、登山での使用をどの程度強くするかについては意見が分かれているようです。 私見では、これらの筋肉はクライミングでパフォーマンスが低下している可能性が高いと思われる。 したがって、彼らは補償トレーニングのための潜在的な候補です。

胸筋

大胸筋の腹部線維は、特に拮抗懸垂で支援するために使用されています。

- Anterior pectoralis muscle (Pectoralis major muscle)

rhomboids

私の分析では、rhomboid musclesもpull up movementに拮抗しています。 下から上に引っ張る動作が多いローイングの動作で著しく負担がかかるのです。 しかし、デッドリフト時にも。

- 大菱形筋(大菱形筋)

- 小菱形筋(小菱形筋)

ほとんど使わない筋肉の例

時々登山時には、他の筋肉に少し負荷がかかっていることがあります。 しかし、こうした登山の状況は、対応する筋肉を持続的に強化するにはあまりにまれです。

Hüftbeuger: クライミングそのものよりも、クライミングシューズを履くときの方がストレスがかかると思われる。 例外あり。

バインビゼプス(大腿部屈筋):フックをかけるのに役立ちます。 しかし、クライミングのときにうまくフックできるようにするためだけに、Beinbizepsを特別に運動させるのは意味がないという意見があるはずだ。 例えば、垂直な地形で片足で足を完全に曲げるまで蹴らなければならない場合。

史上最強の筋肉:脳

Wolfgang Güllichは正しく脳をクライミングのための最強の筋肉と表現しました。

となりました。